- BilletsAuteur

Pierre ChabardPublié le 03/10/2017

V+ - "Instances d'un trajet d'architecture"

© WBA En octobre 2010, le bureau V+ remportait le concours pour «la rénovation et l'extension du musée et jardin de la “vie transfrontalière 1850-1950”», à Mouscron, anciennement baptisé «Musée de Folklore». En juin 2015, au moment où l'exposition V+ s'ouvre à Bozar, le chantier est en cours. Le gros œuvre s'achève et la silhouette du futur édifice participe déjà du paysage urbain composite de cette commune postindustrielle. Il faudra encore de long mois avant que le long volume de béton, au profil découpé, devienne musée, que les objets de sa collection y trouvent place, y fassent sens, que le public s'approprie les lieux.

Écrire

Les événements se produisent dans un sens. […] Et le récit se poursuit à l'envers: les instants ont cessé de s'empiler au petit bonheur les uns sur les autres, ils sont happés par la fin de l'histoire qui les attire et chacun d'eux attire à son tour l'instant qui le précède.[1]

C'est une évidence: la vie d'un bâtiment – et le musée de Mouscron ne fait pas exception – commence bien avant et se poursuit bien après son inauguration officielle. Ce moment transitoire relève d'un événement quelque peu factice, car attendu, que la critique architecturale choisit généralement comme prétexte à l'écriture et dont elle exagère d'habitude l'importance. Il relève également d'un rituel symbolique qui marque le chiasme entre les deux modes d'existence traditionnels de l'architecture: celui, discursif et hypothétique, de sa conception et celui, concret et pragmatique, de son édification.

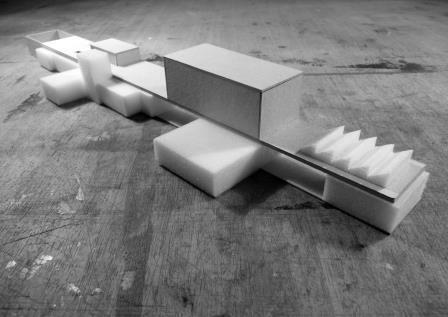

Or, ce découpage chronologique et manichéen, typiquement moderne, entre idée et objet, entre pensée et action, même s'il est confortable pour l'esprit, peine à rendre compte de la complexité de l'étrange processus intellectuel, temporel et social que l'on nomme encore aujourd'hui un projet d'architecture. Dès ses premières hypothèses, celui-ci sort immédiatement de l'abstraction et s'incarne en d'innombrables figurations, s'inscrit dans de successives situations de médiation mais, surtout, mobilise des gens, déplace des choses, transforme des matériaux – même s'il ne s'agit encore que de bouts de carton, de mousse ou de plexiglas. En retour, le sol concret et équivoque de la réalité interfère sans cesse avec sa logique interne, éprouve ses propositions et met en tension ses paramètres. Bref, en architecture, le penser et l'agir ne se distinguent nullement en une pure dualité mais sont inextricablement entremêlés, et immergés dans de multiples champs d'interaction.

Toutes générales qu'elles soient, ces considérations s'illustrent particulièrement dans le cas de V+. Depuis la fondation du bureau en 1998, Jörn Bihain et Thierry Decuypere prennent en effet cette condition hybride non pas comme une contrainte mais comme le moteur d'une pratique engagée et critique du projet architectural, qu'ils préfèrent définir comme «une approche pragmatique des situations, c'est-à-dire le repérage des propensions d'un espace et la mise en place de dynamiques collectives de négociations[2].»

Comment, dans ces conditions, raconter l'histoire d'un projet? Relève-t-il même d'une histoire tant il est fait d'allers et de retours, de radicales fulgurances et de compromis inattendus, de brusques accélérations et de longues phases de sommeil, de cuisine interne et de transactions externes? Ni linéaire, ni diachronique, son processus ne peut se résumer à l'arc tendu entre une origine claire et une finalité définitive, entre un dessein et une forme construite. Un projet n'est pas une ligne mais un point, un point instable, un point de fusion. C'est comme si chacun de ses instants – celui des premières esquisses comme n'importe quel autre – en contenait toujours toute l'histoire, comme si, à tout moment, il y avait toujours tout à en dire.

Déplacer

Visiting a museum is a matter of going from void to void.[3]

Le 26 novembre 2014, en fin de matinée, le semi-remorque serpente avec peine dans le centre de Mouscron, nimbé d'un brouillard glacé. À travers les rues étroites de cet ancien village monté en graine à l'âge d'or du textile, le véhicule interminable, muni de sa grue, paraît colossal. À chaque inflexion de la voie, il se déhanche et menace de se coincer entre les maisons, qui ne comptent rarement plus d'un étage. Au bout de la rue du Luxembourg, il bifurque et s'introduit à l'intérieur de l'îlot, sur le parking qui fait office d'aire de chantier. Le bahut fumant et tressautant enfin immobilisé, le chauffeur décharge à pied d'œuvre les palettes de briques qu'on dressera en parement du futur musée. En face de ce dense entassement, point d'édifice encore mais un grand trou dans le sol boueux. Cette longue et profonde entaille parfaitement rectangulaire, d'environ 12 mètres sur 80, dont le fond est hérissé de ferraillages, marque l'empreinte anticipée du musée.

Comme le camion de briques, celui-ci s'est lentement déplacé dans la ville avant d'aboutir ici. Fondé par Léon Maes (1898-1956), greffier de justice et érudit local, le musée ouvre d'abord en 1954 dans un ancien café, derrière l'hôtel de ville. En 1980, conséquence immobilière indirecte de la loi sur la fusion des communes, il déménage dans une petite rue à proximité de la Grand-Place, dans l'ancienne maison du directeur de l'école communale du Centre, elle-même réaffectée à l'académie de musique. Dans les petites pièces de la grosse bâtisse carrée, ramassée sous sa toiture à quatre versants, on redéploie alors sa collection, comme dans les cases d'un échiquier, sous la forme de reconstitutions pittoresques, de dioramas mettant en situation tous ces vestiges muets d'un passé révolu. Mais l'expansion continue du fonds sature vite l'espace et expulse progressivement certains services du musée dans des locaux annexes: les réserves dans les greniers des archives communales, les bureaux et le centre de documentation dans un ancien bâtiment industriel mitoyen, loué par la commune.

Suite au décret de 2002 qui normalise – et professionnalise, d'une certaine manière – les institutions muséales en Belgique[4], Véronique van de Voorde, la conservatrice depuis 1986, initie une réflexion qui, de proche en proche, la conduit à repenser le musée de Mouscron de fond en comble, du contenu au contenant. En 2008, un projet d'extension à l'arrière du bâtiment, signé par l'architecte communal, mais rejeté par la conservatrice, précipite l'organisation du concours public d'architecture, d'échelle européenne, remporté par V+ en automne 2010.

Bientôt comblé par l'innombrable collection folklorique, le grand trou rectangulaire, qui éventre aujourd'hui l'îlot, préfigure la prochaine étape de cette trajectoire institutionnelle, à une centaine de mètres, en retrait, de l'actuel musée. Car, à l'instar des quatre finalistes du concours (Anorak, Baukunst, Herr/Monniez et AIUD), V+ a choisi de ne pas greffer le nouveau bâtiment à l'ancien mais d'en utiliser la substance pour redessiner le site. Deux attitudes distinguent les projets rendus. La première (Baukunst, Anorak) consistait à accumuler le programme en un plot épais et vertical, sorte de petite tour en retrait de la rue, objet isolé dans le paysage intérieur de l'îlot, faisant contrepoint au volume cubique de la bâtisse existante.

L'autre attitude (V+, Herr/Monniez et AIUD) distribuait au contraire le programme en des corps de bâtiments horizontaux, fins et linéaires, à même de découper et de recomposer l'îlot, mais surtout de configurer la vaste emprise publique de ses espaces libres, un peu flottants: le parking de l'académie de musique, aux allures de cour d'école, le parking «Roussel», vide résiduel laissé par la démolition, à la fin des années 2000, de l'usine textile éponyme, et le parc communal en devenir, ancienne propriété du docteur Lenoir, son jardin et sa villa pittoresque construite en 1923, aujourd'hui à l'abandon.

Dialoguer

Nous devrions enfin être en mesure de représenter un bâtiment comme une navigation à travers un paysage de données controversées. […] Dans cette perspective, un projet de bâtiment ressemble davantage à une écologie complexe qu'à un objet statique dans l'espace euclidien.[5]

Nullement favorite du concours, l'équipe formée par V+ convainc par le mélange de détermination et d'ouverture de sa proposition, mais surtout par sa capacité à intégrer les paramètres multiples, hétérogènes voire contradictoires du contexte et du programme, en une forme simple et unitaire: le volume étiré et crénelé du futur musée s'installera dans la continuité du hangar hérissé de sheds qu'occupent aujourd'hui l'administration et la documentation du musée.

Cette position renforce l'importance de la petite venelle pavée s'insinuant dans l'îlot le long du flanc droit de la bâtisse existante et induit naturellement son prolongement linéaire. De sorte que, depuis la rue des Brasseurs, on accédera tangentiellement au futur musée. Il apparaîtra ainsi ni comme un objet statique ni comme un point focal mais comme une ligne de fuite; il ouvrira une profondeur plutôt que d'opposer une frontalité.

Dans le sens transversal, ce même volume allongé fera l'interface entre le parking «Roussel», qui pourra ainsi prétendre au statut de «parvis», s'adressant au centre de la ville, et le parc «Lenoir», qui n'aura pas besoin de s'appeler «parc du Musée» pour le devenir. Entre cour et jardin, en quelque sorte, le fin bâtiment sera en situation de réguler, avec une grande économie de moyen, les relations entre ces deux milieux, minéral et végétal.

C'est un rigoureux travail d'épuisement des possibles mené en partenariat avec le bureau Taktyk Landscape+Urbanism, membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre, qui a abouti à cette implantation. Son évidence transparaît dans les croquis de Jörn Bihain pour le concours, dans leur «ligne claire» à la fois abstraite et évocatrice. «Je dessine pour tester, visualiser, communiquer», répète-t-il, aussi volcanique, intuitif et sanguin que son complice Thierry Decuypere est calme, réflexif et flegmatique. Vue à travers les innombrables dessins d'étude pour Mouscron, et toutes les variantes envisagées, la forme apparaît d'une grande labilité, d'une grande disponibilité aux négociations ultérieures. Bref elle semble dotée d'une véritable capacité d'altération, c'est-à-dire à devenir autre tout en restant elle-même.

Certes, une série de principes formels sont fixés en amont: linéarité, rectitude et compacité du bâtiment; façade parfaitement plane côté parvis mais plus discontinue côté jardin; organisation modulaire et de plain-pied de l'espace d'exposition, pensé comme une succession horizontale de «pièces»; bureaux et centre de documentation aux étages, formant l'une des excroissances verticales du volume. Mais, à l'intérieur de ce cadre, le projet recèle, en réalité, beaucoup de souplesse fonctionnelle, constructive, esthétique.

Cette énergie potentielle du projet a été libérée au fur et à mesure des discussions, notamment durant l'année 2011, au fil des séances du «comité d'accompagnement», composé pour la plupart de jurés du concours. Depuis sa fondation en 2007, la Cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles associe systématiquement à la commande publique d'architecture ce dispositif institutionnel de dialogue entre concepteurs et commanditaires afin d'enrichir et de raffiner le projet de concours. La méthode mise au point par l'équipe de Chantal Dassonville s'imposait tout particulièrement dans le cas d'une ville où la conception des édifices publics était, jusqu'à présent, attribuée d'office à des architectes communaux sans grandes visions architecturales.

Au sein du comité, chacun a pu énoncer et confronter ses propres raisons, ses propres critères, ses propres registres de réflexion, avant que la forme ne se cristallise. Mais, en même temps, le projet a fait bouger les lignes; «tous les acteurs se sont repositionnés au fur et à mesure du dialogue», reconnaît aujourd'hui Véronique van de Voorde, qui a initié cette aventure architecturale sans précédent pour elle, mais qui, lors du concours, n'aurait pas d'emblée voté pour V+.

Outre les questions muséographiques, foncières, volumétriques ou structurelles, le comité a pu sensiblement ajuster la répartition du programme muséal sur l'ensemble du site. L'implantation centrale et rayonnante du futur édifice, choisie par V+, permet en effet un fonctionnement en archipel qui exploite les différents bâtiments existants: les réserves en sous-sol; les ateliers pédagogiques dans l'ancien bâtiment, avec accès direct par la rue; un estaminet – du moins un espace de pique-nique – dans le pavillon au milieu du parc, etc. Soumis à cette combinatoire collective, le projet n'est plus tout à fait le même mais ne devient pas non plus un autre. Et ce qui était formulé, dans le programme du concours, comme une simple extension greffée sur l'existant, s'apparente au bout du compte à un véritable projet urbain qui transforme profondément ce bout de ville et fédère les énergies jusque-là désordonnées qui le traversent, bien au-delà du cadre de la commande.

Faire

Éléphants pour déplacer une brique![6]

Les palettes de briques livrées sur le chantier par le semi-remorque, emmaillotées de cellophane, sont accueillies avec une excitation fébrile par Simon Boudvin, chaussé de ses énormes godillots de chantier. Apparemment anodin, ce micro-événement donne néanmoins un début de concrétisation à un processus long et incertain. Celui-ci trouve son origine, à l'été 2011, dans les premières discussions de l'artiste parisien avec Thierry Decuypere autour de son éventuelle participation au projet de Mouscron. Cherchant à échapper aux habituelles impasses de l'incontournable «intégration d'œuvres d'art», les architectes de V+ ont d'abord pris le parti, lors du concours, de déléguer ce choix aux nouveaux commanditaires; puis, devant l'insistance de la Cellule Architecture pour qu'ils assument eux-mêmes ce choix, ils ont proposé Simon Boudvin qu'ils avaient déjà invité à collaborer autour de la scénographie de l'exposition sur l'hôtel Aubecq de Victor Horta, et notamment de la reconstitution de sa façade, du moins des 634 pierres qui en subsistent[7]. Passionné par la trajectoire des objets et des matériaux de l'architecture, par leur métamorphose, leur détournement, leur conditionnement, leur entropie voire leur «anastylose[8]», cet artiste conceptuel, disciple de Penone, également formé à l'architecture, s'intéresse immédiatement à la façade de brique du futur musée. Plutôt que de produire une «œuvre», circonscrite et identifiable, greffée à l'architecture comme un corps étranger, il propose d'intervenir sur l'ouvrage même.

Lors de ses premières visites à Mouscron, un phénomène paradoxal lui saute aux yeux: au moment où la ville accueille la construction du nouveau musée, conservatoire splendide de son passé ordinaire, s'effacent des pans entiers de son paysage industriel. Outre la manufacture Roussel, les immenses filatures Motte ont été démolies en 2007, l'usine de tissage Flamme le sera en 2012, générant des friches béantes vouées à la prédation immobilière. Des flots de briques semblent s'écouler de ces structures soudain démantelées, dilapidées.

Considérant ce parallélépipède de terre cuite, ce matériau élémentaire et modulaire, comme un condensé de culture, non seulement locale mais universelle, il est convaincu qu'il peut offrir un accès rare à «ce que sait la main[9]». Il enquête alors sur les multiples usages dont il peut faire l'objet: pratiques constructives (composition, cuisson, récupération, réemploi, bricolage, etc.), esthétiques (appareillage, jeu chromatique, émaillage, enduit, etc.) ou même scripturaires (graffiti, empreinte, inscription émaillée, peinte ou gravée, etc.). Sollicitant les filières de récupération présentes dans la région comme dans toute la Belgique[10], il propose alors de mêler aux briques neuves de parement du musée d'autres issues de dix édifices de la ville – usines, maisons, fermes, entrepôt, couvent ou cinéma – dont il documente par ailleurs la démolition par la photographie. Dix «briques-cartels», émaillées de blanc et portant un numéro, indiqueront sur le mur les différentes provenances.

Loin de tout fétichisme, de toute nostalgie, de toute morale du recyclage, Simon Boudvin envisage cette façade comme une sorte de palimpseste architectural qui évoque, de manière allusive, presque invisible, la longue vie des choses et resitue le bâtiment de V+ dans des cycles temporels plus amples; comme s'il le rendait poreux au temps. Aucune trace de muséification morbide ou d'esthétisation pittoresque dans ce dispositif mais au contraire une attention, une adhésion même, au flux vital des objets que l'on prétend inerte.

Mal compris, dans un premier temps, par les autorités communales qui l'ont jugé à la fois trop conceptuel et attaché à des éléments trop banals, trop intimes ou peut-être trop douloureux de la culture locale, ce projet artistique, bien qu'il soit intervenu tardivement dans le processus, entre pourtant en parfaite intelligence avec un projet architectural et muséographique qui cherche justement à mobiliser les choses et les gens.

Mobiliser

Un message chiffré, une lettre ouverte. Un billet doux, une circulaire. Une flûte à bec, une règle à calcul… Un défi lancé à l'objet qui se tait.[11]

Ce qu'il faut en premier lieu mettre en mouvement, c'est justement la collection, figée dans une muséographie surdéterminée qui scénarise les objets en des assemblages organiques, des environnements plus ou moins factices, des «unités écologiques», comme l'aurait dit Georges-Henri Rivière: l'atelier du sabotier habité par un mannequin vêtu d'un grand tablier bleu, brandissant sa gouge en un geste pétrifié, entouré de l'ensemble de ses outils, machines, meubles, matériaux; la salle de classe avec ses encriers, son boulier, son poêle, ses cartables suspendus aux patères, ses lettres tracées à la craie au tableau noir.

Le risque est grand d'un divorce entre l'écriture architecturale du futur musée et le pittoresque désuet de son contenu. Face à cet enjeu, les architectes de V+ ont d'emblée pris position. S'il y a une ligne de front, ils ne la situent certainement pas entre ancien et nouveau, mais entre deux approches de l'architecture contemporaine: l'une formaliste et démonstrative – comme celle de l'auteur malheureux du premier projet d'extension – qui menace non seulement de se démoder immédiatement mais de ringardiser les objets exposés; l'autre, plus exigeante mais plus incertaine, qui serait à même de déconstruire certaines des raisons originelles de cette collection folklorique, de la réorganiser dans l'espace mais surtout d'en réactualiser le sens.

Léon Maes, qui en fut l'instigateur dès les années 1930, en s'inspirant des initiatives du Musée de la Vie wallonne de Liège ou du Musée de Folklore de Tournai, était mû par des motivations non seulement scientifiques et ethnologiques mais aussi politiques et idéologiques. Il entendait collecter les traces d'un monde en voie de disparition, les restes d'une culture encore rurale balayée par l'industrialisation fulgurante de la région. Mais cette mutation, qu'il documentait et à laquelle il résistait à sa façon, était aussi identitaire et linguistique – d'où son insistance à collecter la parole, les dialectes et les chants populaires. Ce militant de la Ligue wallonne défendait, par son travail d'érudit folkloriste, l'identité et la domination culturelle francophone face à l'afflux massif d'un prolétariat néerlandophone qui la relativisait peu à peu.

Même si aujourd'hui ces tensions communautaires sont loin d'être apaisées, l'actuelle conservatrice a clairement rompu avec les sous-entendus idéologiques de Maes. À contre-sens de tout «nombrilisme identitaire», elle engage au contraire le musée à «travailler sur un territoire transfrontalier, une population brassée par trois cultures[12]», et appelle de ses vœux une mise en exposition plus critique, plus sélective, plus ouverte d'un fonds à la fois matériel et immatériel. Au prix d'échanges nourris entre les architectes bruxellois, les muséographes parisiens de l'agence Projectiles et l'équipe du musée, le projet scénographique est en cours d'élaboration et cherche une juste voie entre exhibition et interprétation, science et divertissement, contextualisation et neutralisation, entre l'écueil de théâtraliser la collection, et d'en falsifier ainsi l'authenticité, et celui d'esthétiser ces choses du quotidien, et donc de survaloriser la moins opportune de leurs multiples dimensions.

Pour V+, ces objets proprement vernaculaires doivent retrouver au sein du musée une échelle domestique de monstration. Réglée sur une trame de 5,30 mètres, les salles d'exposition sont ainsi pensées comme les pièces d'une grande maison: le gîtage des plafonds, auquel répond la structure en bois des cloisons, la taille et la position des baies rompent volontairement avec l'abstraction du white cube muséal. Au lieu de sacraliser ces objets par une monumentalisation inappropriée du musée, les architectes cherchent à leur rendre vie en banalisant, en quelque sorte, l'espace architectural.

Toute la démarche de V+ pourrait peut-être se résumer à cette recherche d'un vernaculaire contemporain, d'une architecture qui ait prise avec le quotidien, qui accueille les usages les plus ordinaires, qui spatialise les rythmes humains. C'est pourquoi, plutôt que d'enfermer les objets du musée dans leur ancienneté, ils préfèrent révéler en eux le génie, la fantaisie, l'économie, l'art de faire ou, comme le dirait Jörn Bihain, «l'intelligence du geste[13]».

Exposer

À la notion de l'exposition entendue comme une entité statique en représentant une autre, je préfèrerais celle, plus productive, de l'exposition conçue en tant que champ.[14]

Tout à la fois relationnelle, hétéronome, performative, presque situationniste, la pratique des architectes de V+ ne laisse indemne ni leurs partenaires, ni leurs commanditaires, ni même ceux qui la commentent, journalistes, critiques ou curateurs d'exposition. Comment, d'ailleurs, exposer l'architecture de V+? Comment rendre compte du dense écheveau d'interactions et d'intentions qui la façonne du dehors comme du dedans? Comment mettre au jour les rapports de forces où elle s'inscrit et qu'elle suscite elle-même? L'industrie culturelle de l'architecture et, en particulier, les institutions muséales qui lui sont consacrées tendent à réduire celle-ci à ses caractéristiques visuelles, à ses qualités les plus exposables, les plus spectaculaires mais certainement les moins centrales dans le travail de V+.

Cette injonction de soumettre l'architecture au regard, de la ramener à la surface de sa propre visibilité, pose deux problèmes expographiques bien connus. D'abord elle la dé-réalise. Ex-posée, c'est-à-dire littéralement «posée en dehors» d'elle-même, abstraite de la complexité de ses circonstances, l'architecture est en quelque sorte montrée en son absence, comme refroidie, coupée de la plupart de ses ressources poétiques. L'histoire déjà longue du projet du musée de Mouscron montre justement qu'il serait vain d'exposer l'architecture de V+ sans en restituer l'échelle, la chair, la matérialité, sans rendre sensible tant son agencement spatial et urbain que sa construction, envisagée non pas comme la simple exécution d'un projet mais comme un des multiples processus de médiation qui participent à lui donner forme.

En second lieu, la tyrannie du visuel tend à extraire l'architecture de ses temporalités et, notamment celle du projet; elle tend à privilégier l'évidence de la forme achevée aux arcanes de sa conception, même lorsqu'en sont exposés les figurations graphiques. Sur les cimaises d'un musée, un dessin d'architecture peut n'être considéré que pour lui-même, dans son autonomie esthétique, comme un pur objet de contemplation, sans avant ni après, «divisé entre le désir de plaire et le refus de se donner, entre la séduction et le mutisme15[15]». Or, pour saisir tout l'intérêt du travail de V+, à Mouscron par exemple, il est nécessaire que l'exposition ouvre au contraire la boîte noire, qu'elle mette en série et en tension les documents du projet, qu'elle livre leur puissance opératoire. Bref, il faut qu'elle rende intelligible tout l'invisible du travail de l'architecte, qu'elle cartographie les lignes de front et les axes de dialogue, qu'elle révèle tout ce qui échappera au regard lorsque le bâtiment sera achevé.

Si l'exposition cesse d'être un simple outil de contemplation distante et externe, si elle montre non pas tant ce que l'architecture «est» mais ce qu'elle «fait», si à la fois elle la rematérialise et historicise ses trajectoires, alors elle peut éventuellement devenir elle-même, par sa portée critique et réflexive, un moment de l'agir architectural.

Pierre Chabard dans V+ Architecture. Documents on 5 Projects.

[1] Jean-Paul Sartre, La Nausée, Paris, Gallimard, 1938, p.63.

[2] Didier Debaise et Thierry Decuypere, «Une approche pragmatique de l'architecture», in Le Cinéma Sauvenière, Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles («Visions. Architectures publiques», vol.7), 2009, p.45.

[3] Robert Smithson, «Some Void Thoughts On Museums», Arts Magazine, février 1967.

[4] Décret du 17 juillet 2002, relatif à «la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales», mis en application par l'arrêté du 22 décembre 2006.

[5] Bruno Latour et Albena Yaneva, «Le point de vue de la théorie de l'acteur-réseau sur l'architecture», in Reto Geiser, Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research, Bâle, Birkhäuser, 2008, p.8-9.

[6] Henri Michaux, En essayant de revoir, Paris, Maison des Amis du Livre, 1996, p.21.

[7] Exposition Victor Horta. Hôtel Aubecq, du 1erjuillet au 9 octobre 2011, aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et dans un entrepôt de Schaerbeek, Bruxelles.

[8] Voir Simon Boudvin, «Anastylosis», Accattone, no1, mars 2014, p.18-25.

[9] Voir Richard Sennett, Ce que sait la main: la culture de l'artisan, Paris, Albin Michel, 2010 (2008). Le chapitre 4 traite entièrement de l'histoire du travail de l'argile (p.165-201).

[10] Voir Lionel Billiet et Michael Ghyoot, «La brique belge de réemploi», in Julien Chopin et Nicola Delon (dir.), Matière grise: Matériaux/réemploi/architecture, Paris, Pavillon de l'Arsenal, 2014.

[11] Georges-Henri Rivière, La Muséologie, Paris, Dunod, 1989, p.265.

[12] Véronique van de Voorde, «Stratégie générale en terme de muséographie et scénographie», dans le dossier d'avant-projet, février 2012.

[13] «Que peut la chose?», conférence de Jörn Bihain au Théâtre de Liège, le 6 octobre 2014.

[14] Michael Baxandall, «Exposer l'intention: les conditions préalables à l'exposition visuelle des objets à fonction culturelle», Les Cahiers du Musée national d'Art moderne, no43, printemps 1993, p.37.

[15] Michel Vernes, «Les ombres de la beauté», in Jean Dethier (dir.), Images et imaginaires d'Architecture, Paris, Éditions du Centre G. Pompidou, 1984, p.31.

- BilletsAuteur

Audrey ContessePublié le 09/10/2018

-

Allier procédure et processus

"La scène belge est gage de qualité, d’humanisme et de poésie" peut-on lire dans le numéro 425 de l’Architecture d’Aujourd’ hui, dévolu à l [...]

- BilletsAuteur

Emmanuelle BornePublié le 06/07/2018

-

Belgitopie

Faut-il se fier aux expositions internationales, a fortiori à la Biennale d’architecture de Venise, pour appréhender les mouvements de fond et enjeux [...]